今夏北半球第一波热浪已至,多国正持续遭受高温炙烤。由于“热穹顶”笼罩,法国、意大利、希腊等国发布高温或山火警报,西班牙南部的埃尔格拉纳多甚至出现局地46℃的极端高温。“热穹顶”是一种大气现象,在静止、干燥的夏季天气条件下,高层大气热高压在一段时间内停滞不动,像个罩子一样把热空气盖住,使圆顶内的温度越来越高。

时间回溯到2024年10月底,英国被格外顽固的阴云所笼罩,英国气象局数据显示全英国在此期间的日照时间仅8.3小时,远低于往年同期平均水平,汉普郡奥迪厄姆村甚至有11天日照仅12分钟。几乎同时,西班牙巴伦西亚地区遭遇百年罕见的强风暴袭击,风暴迟迟不走,引发“致命”洪灾,造成231人遇难。

长时间的高温、阴天、强风暴,其背后的罪魁祸手都是大气急流。急流是位于上层大气中的高速风带,分别在北半球和南半球自西向东环绕地球。例如,2024年10月,极地急流发生弯曲,导致高压系统长期滞留英国上空,而低压系统则盘踞西班牙。

从欧洲到北美,北半球极端天气的持续时间似乎越来越长。如今气候科学家正在全力验证大气急流的异常变化是否与全球变暖相关。美国芝加哥大学地球物理科学系教授蒂芙尼·肖指出,必须持续深入研究这些极端事件,“若不能明确急流的变化趋势及其对天气的影响,人类或将严重低估即将到来的极端天气”。

急流异常波动,天气系统遭“梗阻”

地球共有四条主要急流带,南北半球各两条。极地急流位于极地附近;副热带急流则分布在赤道两侧。正常情况下,这些急流会推动天气系统自西向东移动,确保世界各地每隔数日就能感受到天气变化。而当急流减弱时,其路径会出现大幅游移甚至回转,导致天气系统移动迟缓,甚至长期停滞在某个地区,气象学家称这种现象为“大气阻塞”。

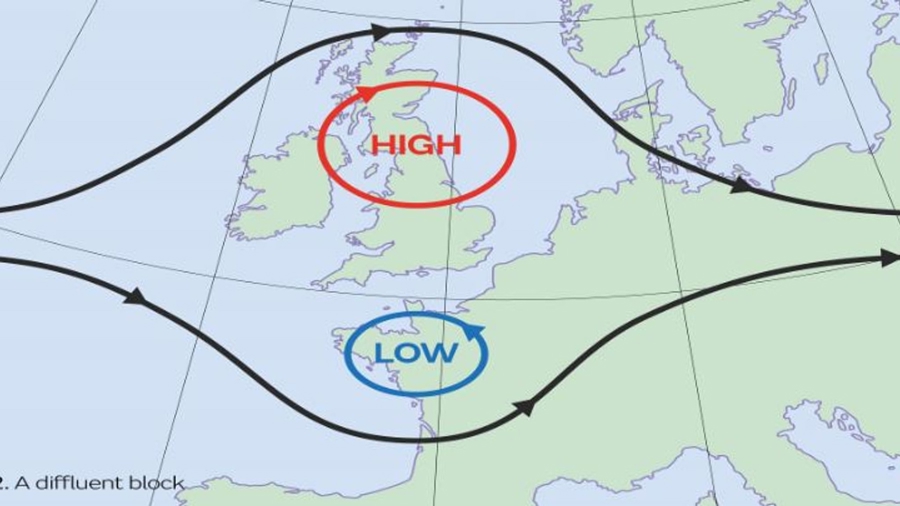

英国牛津大学物理气候科学教授蒂姆·伍林斯解释,阻塞发生时,急流大幅度弯折,使得整个气流翻转、反向流动。大气阻塞有多种形式,其中最常见的一种称为“欧米伽阻塞”,即急流形成一个形状类似希腊字母Ω的大环,中间夹着一个高压系统,两侧是低压系统;另一种叫“偶极阻塞”,指急流产生分裂,一侧向极地方向“夹住”高压系统,另一侧向赤道方向“夹住”低压系统。

“欧米伽阻塞”示意图(图/英国气象局)

“欧米伽阻塞”示意图(图/英国气象局)

“偶极阻塞”示意图(图/英国气象局)

“偶极阻塞”示意图(图/英国气象局)

这些跨度可达3000公里的大气阻塞系统,能让受影响区域持续数日甚至数周经历相同天气——冬季阻塞导致严寒,夏季则引发酷热。去年英国秋季的持续阴霾、西班牙百年罕见的暴雨,以及2020年的西伯利亚热浪、2021年北美西部的极端高温,均源于此类阻塞。“一系列史无前例的极端天气事件都与急流的异常有关。”美国伍德威尔气候研究中心的珍妮弗·弗朗西斯强调。

夏减弱冬难测,急流让“怪天气”频发

对于气候学家而言,了解急流如何受气候变化影响面临两大难题:一方面,急流存在自然波动,其长期趋势难以识别;更为关键的是,学界至今未能完全揭示大气阻塞产生的机制。

现有理论众说纷纭:有些科学家认为,大气中南北方向起伏的罗斯贝波(大气中一种非常缓慢的、大尺度的波动)叠加会引发急流阻塞;美国芝加哥大学的中村昇则提出“交通堵塞”假说——地形或大气变化导致风速改变,造成天气系统拥堵在急流这条“高速公路”上。

正因为我们对大气阻塞的成因不完全了解,现有气候模型也难以准确模拟它。目前多数模型预测,随着全球变暖,未来100年的阻塞事件将总体减少,持续性极端天气也会随之减少。美国普渡大学大气动力学家王磊认为,随着热带快速升温,急流将整体向极地移动,风速增强,阻塞也将减少,尤其是冬季阻塞。而反对观点则指出,北极变暖会削弱极地急流,使其波动更剧烈。因为更暖的北极意味着极地与温带间的温差变小、风速减缓,急流更易发生偏折,从而把冷空气大范围地向南推进。

问题在于,无论哪种说法目前都缺乏足够的数据支撑,因为气象卫星直到1980年才开始观测这一现象。北半球冬季的大气情况本就复杂,北极上空的平流层极涡会影响急流行为,造成更强的急流波动,这给科学家的预测带来了不小的难度。

不过,就北半球夏季而言,科学家们已经看到了更清晰的图景:夏季时,因高低纬度间的温差较小,极地与副热带急流本就比冬季更弱。已有证据表明,随着高纬度地区升温速度超过其他地区,温差进一步缩小,夏季急流正在进一步减弱。

“观测与模型一致表明同花财富,气候变化正导致夏季环流减弱。”奥地利国际应用系统分析研究所的凯·科恩胡伯指出,急流减弱或变慢,意味着天气系统移动更慢,某地单一天气持续时间更长,由此形成的怪异天气事件也会更多。

双急流变多变强,持久热浪或成常态

美国哥伦比亚大学的一项研究发现:欧洲已出现“热浪高发区”,且热浪高温正超越气候模型预测的极端值上限。美国哥伦比亚大学塞缪尔·巴图塞克指出,这类前所未有的极端事件可能与大气阻塞模式的变化密切相关,因为导致极端热浪形成的最大因素之一就是高压系统长时间滞留在同一位置。

除了识别极端天气本身,研究人员越来越明确地将这些天气模式的变化与急流的演变联系起来。2022年,科恩胡伯与荷兰阿姆斯特丹大学的迪姆·库穆等人合作发表的论文显示,过去40年来,欧洲热浪的频率和强度都有所上升,且这与偶极阻塞的频率和持续性增加有关。这种急流分裂现象(也称“双急流”)会将大西洋来的风暴往北推,使西欧陷入持续高温。

持续高温引发干旱

持续高温引发干旱

2003年7月至8月,欧洲上空的双急流持续长达29天,引发了一场创纪录的热浪,造成约7万人死亡。研究显示,1980年以来,这种双急流现象的出现频率平均每十年增加约3天,持续时间每十年增加约2天。虽然该研究尚未直接将这些变化归因于气候变暖,但库穆与以色列魏茨曼科学研究所的雷伊·切姆克于2023年发表的一篇论文已发现,人类活动导致的气候变化是1979年至2020年间北半球夏季急流风速显著减弱的主要原因。

这些研究表明,持久性热浪很可能成为未来常态,像欧洲这样的“大气阻塞高发区”尤甚。对于习惯了阴雨天气的人来说,连日的明媚阳光或许令人向往,但持续热浪却是危险甚至致命的。

2021年席卷加拿大和美国的热浪便是惨痛例证:数百人死亡,基础设施瘫痪——高速公路被迫封闭,铁路电缆熔毁,农作物因高温枯焦。持续高温对人体健康也危害极大,尤其是在夜间。研究显示,长时间热浪会显著提高心脏骤停和中风的死亡风险。在不常出现高温的地区,这种风险尤为突出,因为很多家庭并未安装空调设备。

高温还会严重影响野生动物,特别是在温带地区。2022年,英国遭遇40℃高温时,有鸟类甚至“从天而降”。生态学家警告说,大多数动植物或许能挺过一两天的高温,但长时间暴露在高温下,对某些关键物种(如大黄蜂)可能是致命打击。

气流移动减速,慢速风暴频率或增14倍

日益波动的急流所带来的风险远不止热浪,暴雨天气同样可能造成致命破坏,西班牙洪灾就说明了这一点。中纬度国家对夏季降雨并不陌生,比如伦敦的强降雨常来自西方风暴系统,通常半小时就会迅速离去。但随着气候变化导致夏季极地急流减弱且波动加剧,风暴的移动速度可能会显著减慢。

英国纽卡斯尔大学的阿卜杜拉·卡赫拉曼指出,这类风暴的移动速度有时只有每秒3米,远低于普通雨云每秒20至30米的移速。一旦某个地区遭遇这种移动缓慢的暴雨,极易发生洪灾。2021年7月,德国和比利时接连遭遇多轮缓慢移动的雷暴,所引发的突发性洪水摧毁多个城镇,造成至少200人死亡。

卡赫拉曼的研究分析显示,在高排放情景下,到本世纪末,陆地上的这类慢速风暴发生频率可能会增加14倍。这种情况在夏秋季节风险极高,因为温暖的海水为强降雨提供了充足水汽和能量。但他也提醒,气候科学领域对这类极端天气事件的风险研究仍不充分。

慢速风暴的威胁并不限于欧洲。2019年的一项研究指出,如果全球平均气温比工业化前水平高出2℃,北半球中纬度地区连续7天极端降雨的概率将上升26%。另有证据表明,随着急流减弱,热带气旋在西北太平洋、北大西洋和澳大利亚等地的移动速度也在放缓。

热浪更强,野火频发

热浪更强,野火频发

问题不仅在于滞留或缓慢移动的天气系统可能更频繁地出现,还在于它在全球变暖背景下所造成的影响也将更为剧烈。例如,高压阻塞带来的热浪正变得更强,进而增加野火、干旱及生态系统崩溃的风险。与此同时,更暖的空气携带更多水汽,使得缓慢移动的风暴引发更强降雨,显著提升山洪爆发的可能性。

“这些影响只会越来越严重。”伍林斯警告说。但这种情况究竟会严重到何种程度,仍是当前气候科学界最紧迫的问题之一。现有气候模型或许还无法准确模拟气候变化对大气系统造成的影响,这可能导致我们低估未来极端天气的风险。

过去几年的现实已经警示我们:人类社会仍未做好应对长期热浪或连续暴雨的准备。如果无法更准确地理解急流在气候变化下的演变规律同花财富,成千上万人的生命安全将面临威胁。做好应对这些前所未有的气候事件的准备,是人类社会当前最重要的一项任务。

和兴网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。